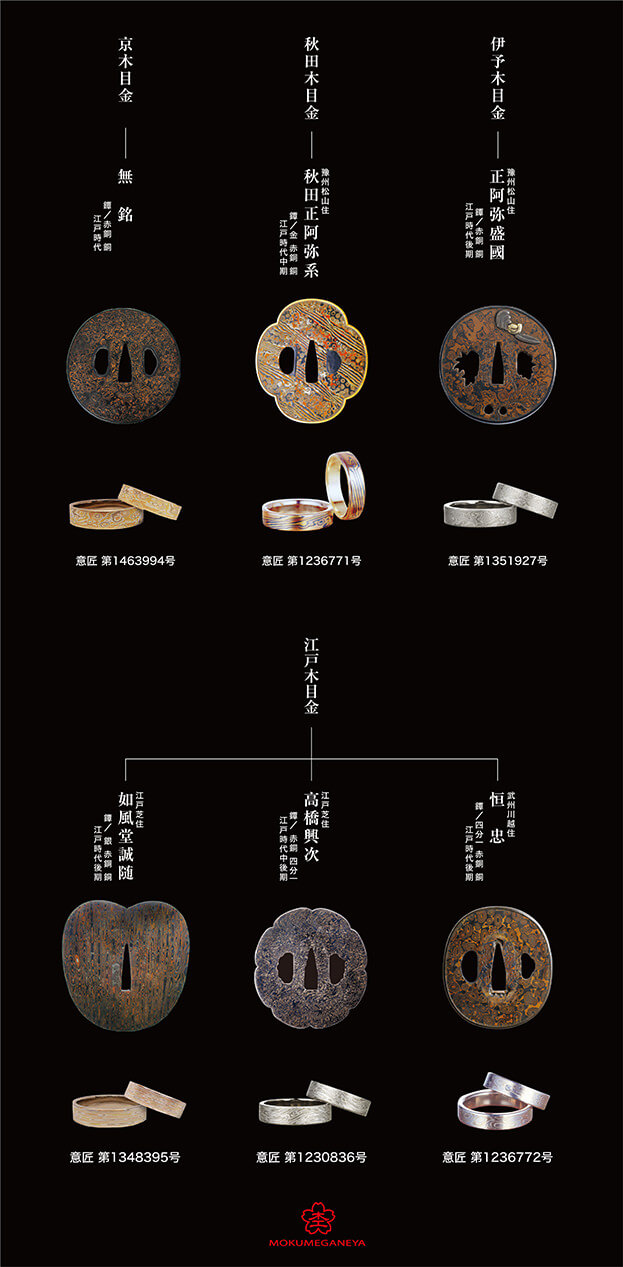

MOKUME(木目金)の分類

幕末において、刀装具だけでなく煙管、矢立て、茶道具なども制作され、産地も日本全国へ広がりました。それに伴い、「秋田木目金(秋田杢目金)AKITA MOKUME」や「江戸木目金(江戸杢目金)EDO MOKUME」、「伊予木目金(伊予杢目金)IYO MOKUME」、京金工の「京木目金(京杢目 KYO MOKUME)」などの基盤が作られるようになりました。

木目金鐔 無銘

江戸時代後期 赤銅 銅 京木目金(京杢目金)KYO MOKUME

「KYOMOKUME(京木目金)」は、現在残る江戸時代の木目金の鐔で最も一般的と言える模様です。

銅と赤銅のシンプルな2色の金属の積層をランダムにタガネで彫り平らに伸ばすことで、複雑で優雅な模様を生み出しています。

木目金鐔 無銘

江戸時代中期 赤銅 銅 金 銀 秋田木目金(秋田杢目金)AKITA MOKUME

「AKITA MOKUME(秋田木目金)」は、木目金の技術を生み出した正阿弥伝兵衛を祖とする秋田正阿弥派に多くみられる模様。

流れるような斜めの縞模様と丸い玉杢模様が組み合わされ、金、銀、銅、赤銅の華やかな色合いが特徴。

彫りとねじりを巧みに組み合わせて模様を生む、元祖木目金の高度な技による木目金。

木目金鐔 銘 豫州松山住 正阿弥盛國作

江戸時代後期 赤銅 銅 伊予木目金(伊予杢目金)IYO MOKUME

「IYO MOKUME(伊予木目金)」は、全国各地に広がり活躍した正阿弥系の内、伊予国(現在の愛媛県松山市)の鐔工、正阿弥盛国が残した珍しい四角紋の模様が特徴の木目金。

玉杢の制作方法と同じく積層した金属を彫り下げて模様を生み出しますが、四角形に彫り下げた大小の紋様を不規則に鐔の表面に散らすことで、大胆で雄々しい表情を見せています。

木目金鐔 銘 武州川越住 恒忠作

江戸時代後期 赤銅 銅 江戸木目金(江戸杢目金)EDO MOKUME

武州川越(現在の埼玉県川越市)に住んでいた恒忠が作る「EDO MOKUME(江戸木目金)」は、玉杢模様が特徴。

「玉杢」とは木材の木目模様においても珍重される模様で、渦のような同心円の重なりが生み出す美しい模様です。

色の違う金属の積層を丸く彫った後、平らに伸ばすことでこの玉杢が生まれます。

木目金鐔 銘 高橋興次(花押)

江戸時代後期 赤銅、四分一 江戸木目金(江戸杢目金)EDO MOKUME

木目金の技術を完成させたと言える高橋興次の「EDO MOKUME(江戸木目金)」の特徴は、鐔という小さな画面に風流な景色をそのまま表現している点です。

川面に浮かぶ桜の花や紅葉が具象化されています。

それまでは文様を作る技術であった木目金を具体的なイメージを表現する技術に高めています。

木目金鐔 銘 武州川越住 如風堂誠随作

江戸時代後期 赤銅、銅、銀 江戸木目金(江戸杢目金)EDO MOKUME

江戸時代後期の鐔に見られるパターン化された文様の「EDO MOKUME(江戸木目金)」です。

繊細な垂直なストライプの彫りを不規則に重ねることによって全体としては規則的なパターンとなり、木目金の技術は完全に文様を作る技術として扱われています。

木目金(MOKUME)の婚約指輪(エンゲージリング)の一覧はこちら»

木目金(MOKUME)の結婚指輪(マリッジリング)の一覧はこちら»

高橋正樹または杢目金屋の許可無く本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。