横浜みなとみらい店 ご来店前のよくあるご質問

Q. 結婚指輪に用いられる木目金とはどのような技術ですか?

A. 今から400年も前の江戸時代に生まれた日本独自の伝統工芸技法です。色の異なる金属を幾重にも重ね合わせ、丹念に彫って鍛え、美しい木目の文様を作り出していきます。

「木目金」の詳細はこちら>>

「木目金を知る」はこちら>>

Q. 婚約指輪や結婚指輪の選び方がわかりません。

A. 知識と経験豊富なコンシェルジュがおふたりのご要望を丁寧にヒアリングし、しっかりとご提案をさせていただきますので、お気軽にご来店ください。

Q. 婚約指輪と結婚指輪は何が違いますか?

A. 婚約指輪は男性から女性に贈るもので女性のみが身に着けます。結婚指輪は「結婚の証」としておふたりそれぞれが身に着ける指輪です。

「婚約指輪と結婚指輪の意味の違い」のページをご覧ください。>>

Q. 価格はどのくらいですか?

A. 木目金の婚約指輪(エンゲージリング)・結婚指輪(マリッジリング)は、ブランドの定番商品を比べると10倍以上の工程と時間がかかりますが、自社工房の専門職人がお作りすることで、価格を抑えられています。ご購入いただいている平均価格は婚約指輪が40万前後~、結婚指輪のペアで35万~45万前後です。サイズ、デザイン、素材の種類、量により異なります。

「婚約指輪・結婚指輪の相場」のページをご覧ください。>>

Q. 納期はオーダーメイドしてからどれくらいですか?

A. 結婚指輪・婚約指輪はすべてオーダーを頂いてから制作開始となります。リングの納期は、木目金の板を制作する工程なども含め、開始から2ヶ月から3ヶ月お時間をいただいております。期間はリングのデザイン、注文状況によって異なります。その他プロポーズ用のリング選びなど、コンシェルジュが個別に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

お客さまにはご迷惑をかけないよう事前に受注状況をお伝えしておりますが、 結婚式や結納、プロポーズまでにお急ぎのお客さまには、余裕をもって注文して頂くことをお勧めしております。ご希望の方は、可能な限り対応いたしますので、お早めにご相談ください。

Q. オーダーメイドとはどのようなものですか?

A. 多くのお客さまはコンシェルジュと打ち合わせしながら【形・幅・木目・内側・宝石・仕上げ・刻字】など、ひとつずつお好みをおうかがいさせていただくことで、じっくりとお二人だけのデザインを作り上げて参ります。

選んでいく過程は皆様それぞれ、その時間も大切なデザインになります。

その他、ご希望のイメージが具体的にございましたらコンシェルジュがご希望を伺い専門スタッフに「デザイン画」を依頼することで制作することも出来ます。

オーダーが初めての方でも安心してお選びいただけますので、是非一度ご見学にいらしてください。

「オーダーメイド・フルオーダーについて」のページをご覧ください。>>

「オーダーメイドも手作りも体験できる結婚指輪」のページをご覧ください。>>

「婚約指輪・結婚指輪重ね付け(セットリング)」のページをご覧ください。>>

「指輪のシミュレーション」のページをご覧ください。>>

Q. 結婚指輪(マリッジリング)・婚約指輪(エンゲージリング)の素材にはどのようなものが使われていますか?

A. 使用される金属素材を紹介しておりますので、ぜひお好みのアレンジを見つけるご参考になさってください。

「結婚指輪・婚約指輪の素材選び方」のページをご覧ください。>>

Q. 大きいサイズ、小さいサイズの指輪の作成は可能ですか?

A. オーダーメイドですのでお客さまに最適のサイズで制作いたします。1号~30号の専用リングゲージもご用意しておりますのでご安心ください。

「婚約指輪・結婚指輪のサイズ」ページをご覧ください。>>

Q. 彼女にサプライズで婚約指輪を渡したいのですが、男性一人で店舗に行っても大丈夫ですか?

A. コンシェルジュが丁寧にお話を伺い、女性に喜んで頂ける婚約指輪選びのお手伝いをいたします。オーダーメイドならではの、世界に一つだけの婚約指輪をお作り頂けます。

「プロポーズ応援」のページをご覧ください。>>

彼女の指輪のサイズがわからない方は

「指輪のサイズの測り方」のページをご覧ください。>>

Q. 婚約指輪・結婚指輪と同じ素材でネックレスは作れますか?

A. はい、可能です。

婚約指輪(エンゲージリング)・結婚指輪(マリッジリング)と同じ板からお揃いの木目模様で作成できますので、親御様へのプレゼントとして人気がございます。

「親御様へのギフト」のページをご覧ください。>>

Q. 婚約指輪(エンゲージリング)・結婚指輪(マリッジリング)にはどのようなデザインがありますか?

A. お客さまのお好みにあわせて、一般的な形状である「ストレート」「ウェーブ」「V字」からお選びいただけます。

詳しくは「婚約指輪・結婚指輪のデザイン」のページをご覧ください。>>

Q. 人気がある婚約指輪(エンゲージリング)・結婚指輪(マリッジリング)を教えてください。

A. 婚約指輪(エンゲージリング)人気No.1は「桜一輪」です。人気No.2は「月桜」です。人気No.3は「恋桜」です。

結婚指輪(マリッジリング)人気No.1は「紅ひとすじ」です。人気No.2は「恋風」です。人気No.3は「木目つむぎ」です。

詳しくは「婚約指輪・結婚指輪人気デザインランキング」のページをご覧ください。>>

Q. LGBTQのカップルのために婚約指輪や結婚指輪を作ることはできますか?

A. はい、可能です。 美しく手作りされた婚約指輪や結婚指輪をお探しのすべてのカップルに、心地よい体験をお届けします。

詳しくは「LGBTQカップルにおすすめの結婚指輪」のページをご覧ください。>>

Q. 代金の支払いはいつですか?

A. お見積書記載の「半額」を注文日より1週間以内にお振込みいただき、確認でき次第制作に入らせていただいております。最終ご入金は商品のお受け取り後2日以内に銀行へのお振り込みをお願いしております。

銀行振込を推奨しておりますが、クレジットカード、ショッピングクレジット無金利(20回払いまで)にも対応しておりますのでコンシェルジュにご相談ください。

Q. 金属アレルギーなのですが…

A. 杢目金屋では金属アレルギーの方でもご安心してご使用いただける素材の結婚指輪もご用意しております。また、より安心してご注文いただくために、あらかじめ皮膚科でパッチテストを受けて頂くことをお勧めしております。

Q. 記念リングとして1本からでも購入できますか?

A. 結婚指輪(マリッジリング)は記念リングとして1本から、約18万円~ご購入可能です。

Q. 結婚10周年、20周年、30周年の記念リング(指輪)としても購入可能ですか?

A. はい、可能です。結婚10周年、20周年、30周年の記念リング(指輪)としても多くのお客さまにご購入いただいております。

1本からでもご購入いただけます。

「結婚10年目・20年目・30年目の指輪」のページをご覧ください。>>

「オーダーメイド事例」のページをご覧ください。>>

Q. 購入後のメンテナンスなど、婚約指輪(エンゲージリング)・結婚指輪(マリッジリング)の保証はありますか?

A. 杢目金屋ではおふたりの指輪の詳細を記録したカルテを大切に保管し、適切なメンテナンスをさせていただいております。クリーニング及びサイズ直しは「生涯無料保証」とさせていただいております。特殊なケースは有料の場合がございますので、コンシェルジュにお尋ねください。メンテナンスは、購入店舗以外にも全国にある直営店のどこでも受付可能です。

「自社工房による結婚指輪・婚約指輪の生涯保証」のページをご覧ください。>>

Q. 婚約指輪・結婚指輪の耐久性はありますか?

A. お好みの色合いで制作された木目金の板と鋳造で制作された内側のリングの2層構造で制作されるため「通常の指輪同等以上」の強度を有しています。

また「生涯無料保証」ですのリングのゆがみ直し、クリーニングなどは何回でも無料で可能ですのでご安心ください。

「結婚指輪・婚約指輪の製法は?」のページをご覧ください。>>

Q. いきなり来店しても大丈夫ですか?

A. もちろん大丈夫です。お気軽にお立ち寄りください。プロポーズ用のリング選びに男性一人で来店したい方や、ブライダル用のリングに関する知識が不安な方でもご安心ください。コンシェルジュが、買い方やオーダーメイド方法について納得がいくまでご案内させていただきます。

また、ご来店いただくことで、豊富な種類のデザインがご覧いただけます。指輪のサンプルを実際に指につけていただくことで、お客さまにぴったりの指輪のデザインが明確となり、お二人の結婚に対するお気持ちがより深まります。

なお土曜祝日等、他のお客さまのご予約で混み合う場合あり、ご案内をお待たせする事がございますので、できる限り事前にWEBからご予約をお勧めしております。

こちらからお申込みください。>>

Q. 近くに杢目金屋がないのですが…

A. 杢目金屋の「取扱店」がお近くにある場合がございます。取扱商品など詳細に関しては直接お取扱店で承ります。

「取扱店一覧」のページをご覧ください。>>

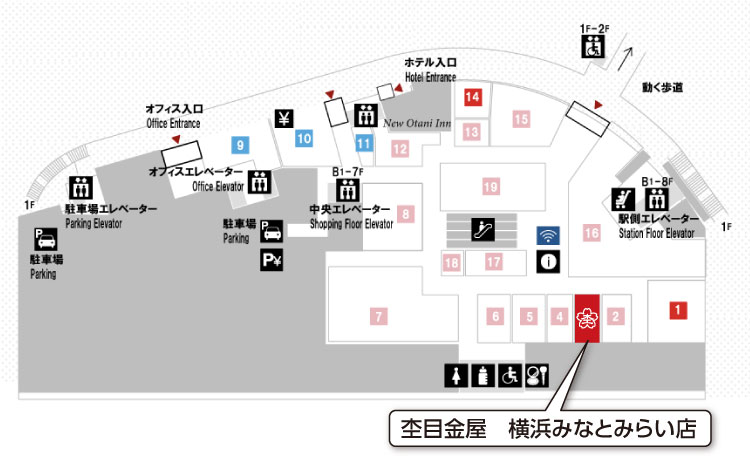

Q. 提携駐車場はありますか?

A. はい。一部の店舗にて、無料提携駐車場のご用意があります。

※無料提携駐車場の用意がある店舗

仙台本店/西武池袋/横浜みなとみらい店/大宮店/千葉店/柏店/静岡本店/名鉄百貨店/名古屋本店/

京都四条店/梅田本店/近鉄あべのハルカス店/神戸三宮店/広島本店

詳しくは各店舗情報をご覧ください。>>